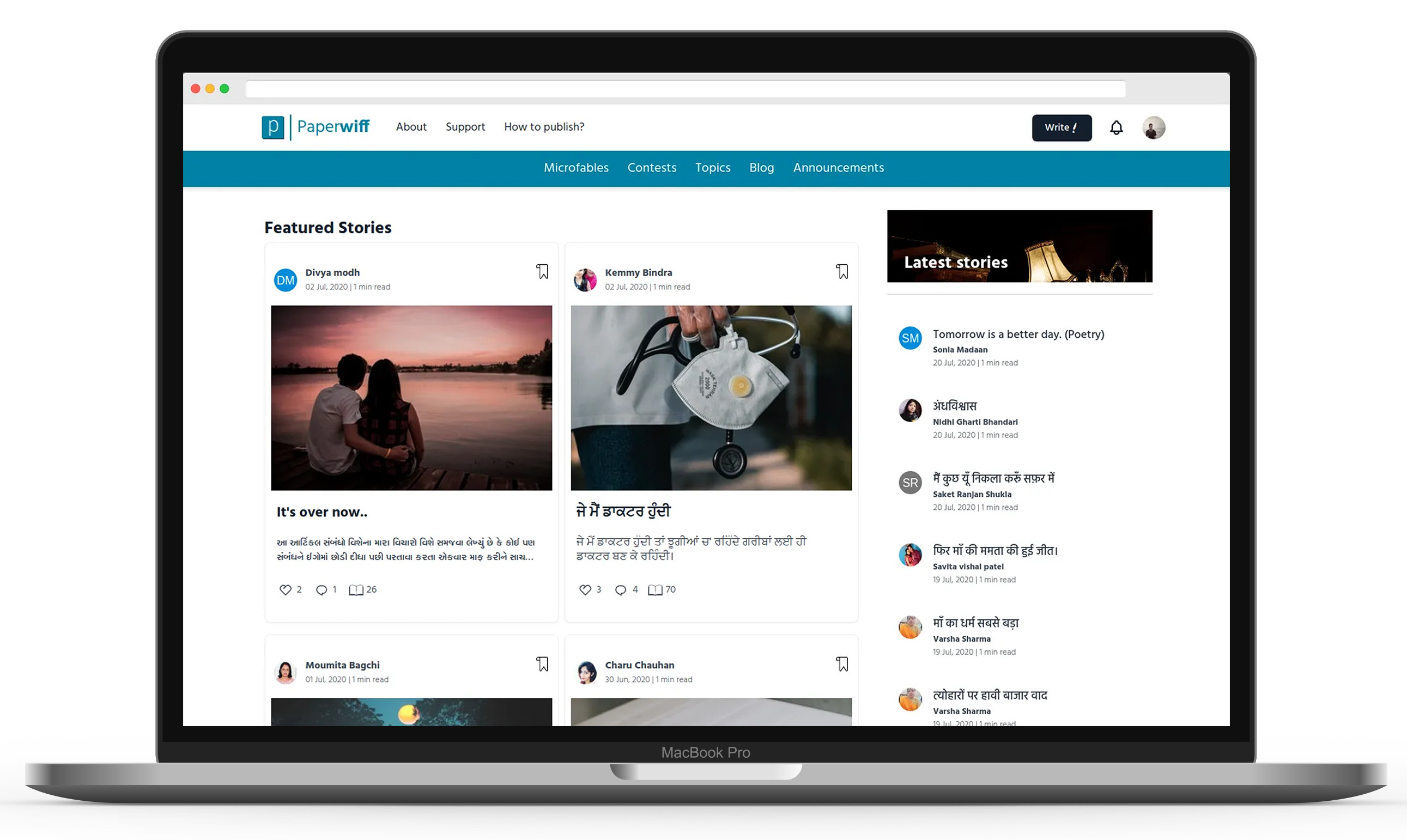

Everything you need. Nothing you don't.

We provide you with just enough features to create content, share it with your readers, and publish it into a beautiful blog.

-

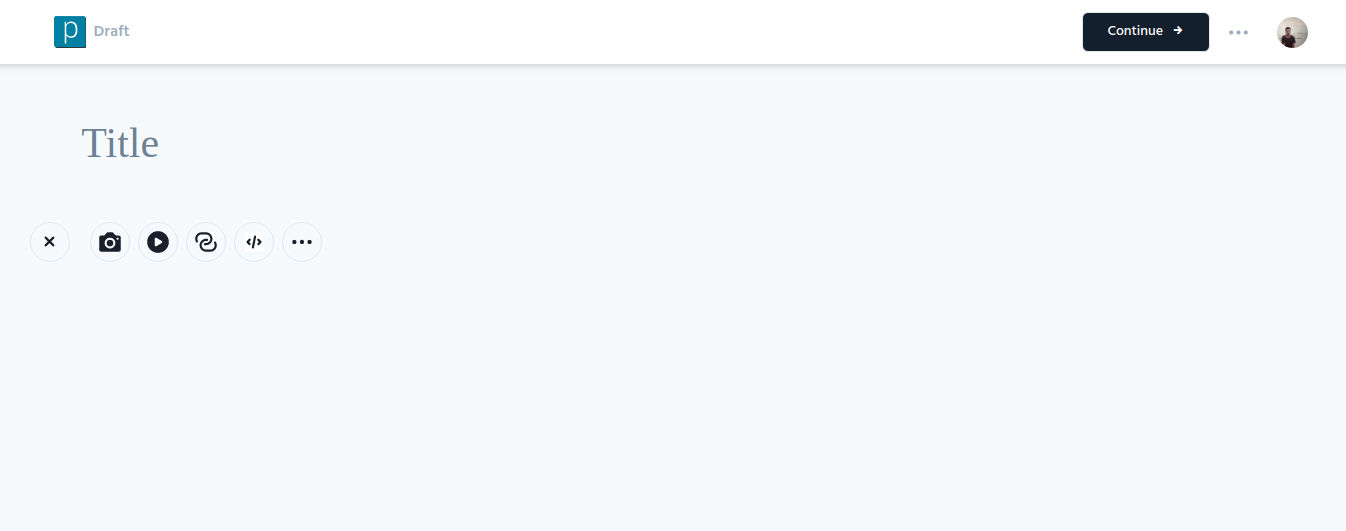

Distraction free editor

Write your posts/tutorials on paperwiff. Easily add images, lists, quotes, codeblocks, and more in our intuitive easy to use editor.

-

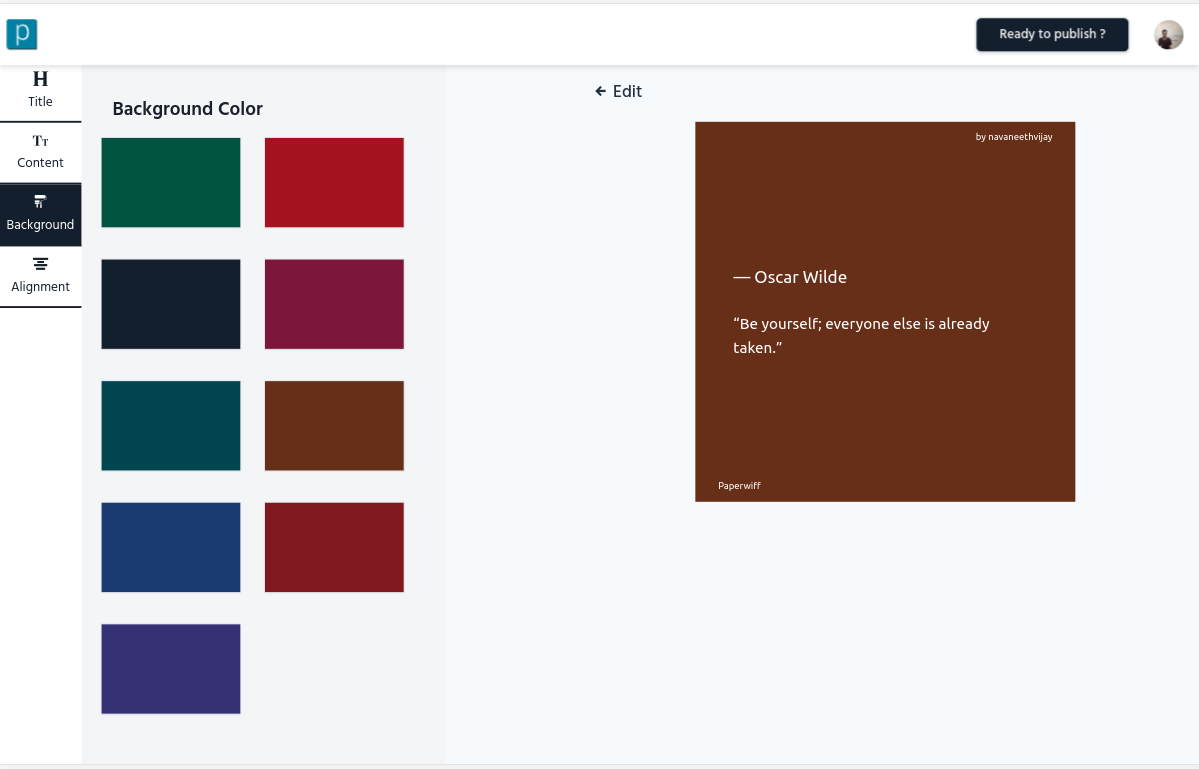

Multi-Shot quotes

Show your design and writing skills by grouping your work into Microfables. Get unlimited access to images worldwide which suits your quote.

-

Writing Community

You own everything you write, Be a part of the biggest vernacular writing community and get the chance to discuss the real writer issues.

-

Fast and friendly support

Our 24/7 support team always goes an extra mile to ensure you are having an excellent experience using Paperwiff. Our team is just a Send button away.

"Read to learn, write good for recognition in return, write best to earn, endorse your language for a magical turn".

ಕನ್ನಡ

Kannada

हिन्दी

Hindi

ਪੰਜਾਬੀ

Punjabi

മലയം

Malayaam

বাংলা

Bengali

ગુજરાતી

Gujarati

اردو

Urdu

मराठी

Marathi

தமிழ்

Tamil

తెలుగు

Telugu

“More than 22 Indian languages and counting”

Become a smart reader and an earning writer today!

Already have an account? Login

Explore the subjects of your interest.

view allGrowing family of 9000+ curious readers, 5000+ contemporary writers envisioning the revival of 4000 languages of India.

Recent stories

Everyday 10's of stories are posted on paperwiff